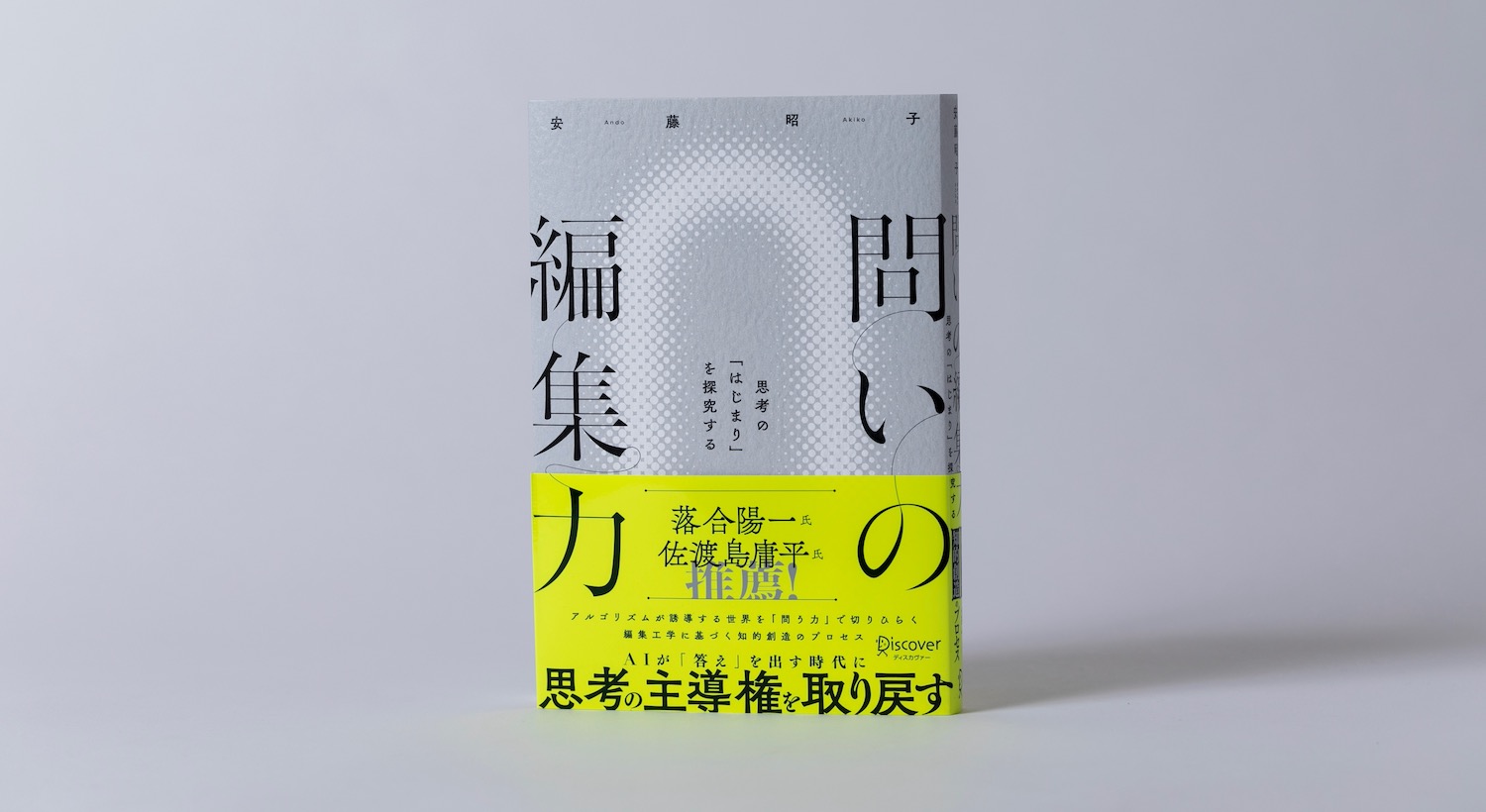

弊所代表・安藤昭子の著作『問いの編集力』。問いの渦から本が生まれた執筆の舞台裏とは

AIの台頭や、教育・ビジネス現場の変化に伴い、「問う」ことの重要性が増しています。そうした中、弊所代表・安藤昭子による著作『問いの編集力──思考の「はじまり」を探究する』に、多くの反響をいただいています。「問い方のハウツー」本ではなく、一冊かけて「問いとは何か、問うとは何をすることか」に真正面から向き合った本書。構想から刊行までに3年を要した執筆過程の裏側をお届けします。

(※本書の概要・目次内容は、こちら)

■なぜ今、「問い」の「編集力」なのか

きっかけは、理化学研究所からの依頼で実施した「科学道100冊」プロジェクトを通じて出会った、ある先生の一言だった。「『科学道100冊』では、あらゆる科学的な発見や発展は、科学者が最初に抱く“はじまりの疑問”から生まれるということを重視していますよね。ところで、この“はじまりの疑問”は、どうするとはじまるのでしょう?」。さらりと放たれたこの言葉が大きく響き、安藤にとって切実な「問い」となった。

情報が溢れ、検索ツールや人工知能の存在感が高まる中、ふと抱いた疑問や好奇心に瞬時に「答え」が提示されることが当たり前になってきた。このような環境下では、「問いが湧き上がってくる状態」にたどり着くことは難しさを増している。

「なぜ人は問うことができるのか」──。この問いがやがて執筆動機となり、社会のうねりとも響き合うことになる。構想当初は、「問い」という言葉は今ほど多用されていなかった。しかしわずか数年で社会が変化し、個人の「内発」が求められるようになっていく。世の中が「問い」に向かって急加速していく中で、本書の執筆の意味も変容していった。

■「問い」に自家中毒していくような執筆

執筆は、目次をつくることから始まった。本の構造を組み立てていくうちに、頭の中に地図が現れ、「これはなかなかいい本になる」という手応えもあった。しかし、実際に文章を書き始めると、次々と新たな「問い」が生まれる。書いては問いが生まれ、またその問いを追いかけるように書いていくと、次なる問いが待ち受ける。その繰り返しだ。

松岡正剛が常々語っていたように、「書きながら分かる」ことのほうがずっと多い。安藤は当時の状況を、「書けば書くほど問いに飲み込まれる“自家中毒状態”」にあったと振り返る。

思考の矢印が「外」に向いている間は、先に進める。それがひとたび「内」へ反転し、「なぜ自分は問うのか?」「問いとはつまり何なのか?」と考え出すと、筆が止まってしまう。執筆を中断し、少し距離を置いた時期もあった。

そんな中、Hyper-Editing Platform[AIDA]で、グレゴリー・ベイトソンの著作にじっくり向き合う機会があった。そしてもう一冊、ショシャナ・ズボフの著書『監視資本主義』。ここで一気にスコープが広がり、「なぜ問うのか?」という答えのない思考の行き詰まりを脱出したという。「問い」が内面的なテーマではなく、「構造的な問題」として立ち現れたとき、再び執筆の手が動き始めた。迷ったときはいつでも、書物こそが心強い導き手だ。

ベイトソンの言う「つながり合うシステム」と、ズボフの描き出した「監視資本主義」の構造。このふたつを掛け合わせることで、「問い」を「環境の中での反応」として捉えられるのではないか、ということに気がついた。ここで重要なキーワードとして浮上したのが、「ネガティブ・フィードバック」だった。

今の社会は、「ポジティブ・フィードバック」が優位に働き、行動や感情はどんどん増幅されていく。「いいね」が増えるほど投稿したくなり、株価が上がれば買いが買いを呼び、怒りの感情はさらに怒りを拡大させる。こうした過剰反応の連鎖を一度止め、再調整する回路が「ネガティブ・フィードバック」だ。

「ネガティブ・フィードバック」は、体温調節のように熱くなりすぎれば冷やし、冷えすぎれば温める。適正なバランスを保とうとする、いわば「待った」をかける機能だ。そしてこの「ネガティブ・フィードバック」の役割を果たすのが、「問い」なのではないか──。思考や行動が一方向に暴走しそうになったとき、「本当にそうか?」「別の見方はないのか?」と立ち止まらせる。

この確信を得た瞬間、脱稿を急いだ。「問う」ことの難しさに立ちつくす社会に、編集的アプローチとこの発見を届けたい。使命感に近いものがあった。

■分かりやすさと分かりにくさの狭間で

『問いの編集力』には、図解がほとんど登場しない。意図的な選択だった。前作『才能をひらく編集工学』ではチャート図を多めに盛り込んだが、今回は、あえて言葉で勝負した。『問いの編集力』に相応しい、文字の「余白」に賭けたのだ。

その代わりにこだわったのが、膨大な書物から引用を選び抜くことと自らの言葉でキラーフレーズを散りばめることだった。各章に読者との結節点となる「言葉が跳ねる場所」をつくる。その一例が、あとがきに登場するスザンヌ・ランガーの言葉の引用と、それに対する著者の返しだ。

新しい哲学は、古い問いを解決するのではなく、拒絶するのである

執筆中に読んだ文章の中で最も印象的だったと語るこの言葉を引き、安藤はこう続けた。

「古い問いの拒絶」への勇気こそが、「問いの編集力」を根底で支えるのである。

文章に落とし込む過程は平坦ではなかった。読者に伝えることと、「問い」の余白を保つこと。そのバランスをとることに意識を注ぎ込んだ。当初は、読者の理解を助けるために、本書の構造と現在地を確認できるマップ図のようなものを用意していたが、これも最後の最後で外した。リニアな分かりやすさを捨て、思考の行き来の「複雑さ」を残したのだ。

■『問いの編集力』がひらいた新たな回路

版元のディスカヴァー・トゥエンティワンの編集者による原稿チェックは、一般的な「赤入れ」とは少し異なっていた。それはいわば、「問いの提示」だった。編集者が原稿を読み進めながらつまずいた箇所や気になった箇所について、静かに「問い」を戻してくる。それに対して著者があらためて問い直していく。編集者からの修正指示を反映させるのではなく、何度も何度も著者自身が問い直して文章を仕上げていった。本の編集過程そのものが、「問いの応酬」だった。

こうして刊行に至った『問いの編集力』には、様々な感想が寄せられている。なかでも、「この本は、しっかりとした哲学書です」というコメントが、意外でもあり嬉しかったと安藤は語る。読後コメントに留まらず、新たな「問い」を寄せてくれる読者も現れた。

本書を読んだ高校生が編集工学に興味を持ったことをきっかけに、灘高生による編集工学研究所訪問が実現した。大手食品メーカーの研究開発部門においては、本書を傍らに置きながら、その企業の「らしさ」を見つめ直す「問い」のプロジェクトが進行している。地域活性・観光分野でも、本書をベースにした講義やプログラム開発がスタートする。

安藤にとって本書の執筆は、編集工学の強烈な実践の場となった。「問いの謎」の深淵に潜り、戻って来られたことは、編集工学の可能性をあらためて知る経験でもあった。難問を前に、素手で挑むわけではない。松岡正剛が授けてくれた道具立てを駆使することで、どこへでも切り込んでいけると確信している。

書誌情報

書名:『問いの編集力 思考の「はじまり」を探究する』

著者:安藤昭子

出版社:ディスカヴァー・トゥエンティワン

発売日:2024/9/20

定価:本体 ¥2,090(税込)

ISBN-10:4799330934

ISBN-13:978-4799330937

ご購入はこちらから(Amazon)

関連リンク

お問い合わせ

お問い合わせは、以下のフォームからお願いいたします。

![HYPER EDITING PLATFORM [AIDA]](/images/common/side_bnr_logo.svg)