|

情けは人の為ならず

「情けは人の為ならず」という言葉があります。だれもが聞いたことがある程度には現代社会に溶け込んでいるフレーズですが、日本人の半分以上が元の意味と違って理解しているそうです。

(ア)人に情けを掛けておくと、巡り巡って結局は自分のためになる

(イ)人に情けを掛けて助けることは、結局はその人のためにならない

令和4年度「国語に関する世論調査」(文化庁)

本来の意味は(ア)ですが、昨年の文化庁の調べによれば(ア)を選んだ人は全体の46.2%、辞書にある意味からすれば間違いである(イ)を選んだ人が47.7%となり、全体の半数を超えました。言葉の意味や使われ方が世に連れ変化していくのはいつの時代も自然なことではありますが、誤用が半数を上回るという現象には、なにか文法的な解釈のズレとはまた別の次元の背景があるような気もいたします。

「巡り巡って自分のため」という含意の裏には、この世は「因果応報」であるという、長らく日本人の意識の基層をつくっていた仏教的な循環感覚があったことと思います。それが、近代以降に流れ込んできた西洋的合理主義と線形の時間感覚によって徐々に上書きされ、「巡り巡って」という複雑系としての世界像を描きにくくなっていることにも要因があるのかもしれません。一つの言葉の理解の変化といった断片に、気が付かないところで進行している文化的OSの書き換えが現れているようにも思えて、人間の世界認識のうつろいやすさのようなものを考えさせられた調査記事でした。

このなめらかにして複雑な世界

現代を生きる私たちは、この循環する複雑な世界をどんなふうに受け止めているのでしょうか。情報端末が行き届き、世界中の出来事が瞬時に手元に届く時代にはなりましたが、世界の複雑性を前に、社会構造やそこに生きる人々の意識の分断はますます進んでいるようにも思います。

スマートニュースの代表としても知られる鈴木健さんの著作『なめらかな社会とその敵』は、コンピュータとインターネットによって「複雑な世界を複雑なままに生きることを可能にする新しい秩序」を構想する書として、10年前に刊行されるや大変話題になりました。社会を「膜」と「核」と「網」といった生命システムの要素で捉え直し、貨幣や政治など、これまでの社会が依存してきたコアシステムと呼ぶべき社会制度そのものを,情報技術を用いて置き換えようとする試みです。

『なめらかな社会とその敵 ──PICSY・分人民主主義・構成的社会契約論』鈴木健(ちくま学芸文庫)

資源を囲い込み互いを分断する「膜」、その「膜」を制御する中央集権的な「核」、それらの背景には世界の本性としての「網」が張り巡らされている。「膜」も「核」も「網」から現れる一時的な現象にすぎないけれど、一度その住人になると、背景にある「網」としての世界像を認識することが難しくなる、と鈴木健さんは指摘します。

この世界は複雑な関係性のネットワークでできており、仏教の世界ではこれを縁起と呼ぶ。その複雑さにふたをするあらゆる態度は、世界の複雑さから逆襲を受けることになる。

『なめらかな社会とその敵』鈴木健

本書で鈴木健さんは「複雑な世界を複雑なままに受け入れることは、あまりにも難しい」とした上で、「伝播投資貨幣PICSY」や「分人民主主義」といったツールやルールの実装を提案しながら、なめらかな社会の循環構造を計算機によって再実装することを試みます。昨年文庫化され、300年先を見据えた社会構想として再び注目を集めました。

はたして、この「巡り巡る」複雑な世界に循環するものの正体は何でしょうか。私たちを取り囲む社会システムを、生命システムのひとつの進化的展開として見れば、「貨幣」も「タンパク質」も「ソーシャル・データ」も「情け」も、おしなべて「なめらかなシステム」を循環する「情報」の一形態と見ることができます。またすべてを一度「情報」に還元することで、そこには「編集」の余地が生まれます。

情報の編集は有機高分子の組み合わせに始まって、その組み合わせの複製と変異が生命の多様性をつくってきた。編集のルーツは生命の多様性の歴史の中に織りこまれたものなのだ。

『知の編集工学』松岡正剛

グレゴリー・ベイトソンの循環系

「情報」の歴史を遡れば、生命の歴史にたどり着きます。この「情報」という捉えがたいものを「意識」との関係で考えていこうとしているのが、今季のHyper-Editing Platform[AIDA](テーマ:「意識と情報のAIDA」)です。

12月9日からの二日間、メディアアーティストの落合陽一さんと米文学者の佐藤良明さんと共に、グレゴリー・ベイトソンの思想をめぐる合宿回がありました。

米文学者の佐藤良明さん(左)・メディアアーティストの落合陽一さん(中央)・松岡正剛座長(右)による、ベイトソンの思想をめぐる鼎談

ベイトソンは、さまざまな学問分野に大きな影響を残した20世紀後半の人類学者ですが、その研究範囲は、精神分析、社会学、コミュニケーション理論、学習理論、システム理論など、非常に多岐にわたります。長らくベイトソンの翻訳を手掛けてこられた佐藤良明さんが、その広大無辺な思想世界のガイド役を担われました。

ベイトソンが何をしたのかをあえて一言で言うならば、表に現れてこない「コンテクストとパターンについて考える科学」を展開し、「世界はいかにあるか」what the world is ではなく、「(世界について)何をいかに知るか」what / how we know を問うたのだと、佐藤さんは解説します。

ベイトソンは、「情報(information)」を「any difference that makes a difference./差異(ちがい)を生む差異(ちがい)」と定義しました。単に差異があるだけでは情報にならず、それを差異と認識する生物主体があって情報が存在する、という見方です。「世界をいかに知るか」という態度につながります。 米文学者の佐藤良明さん(左)・メディアアーティストの落合陽一さん(中央)・松岡正剛座長(右)による、ベイトソンの思想をめぐる鼎談

ベイトソンは、さまざまな学問分野に大きな影響を残した20世紀後半の人類学者ですが、その研究範囲は、精神分析、社会学、コミュニケーション理論、学習理論、システム理論など、非常に多岐にわたります。長らくベイトソンの翻訳を手掛けてこられた佐藤良明さんが、その広大無辺な思想世界のガイド役を担われました。

ベイトソンが何をしたのかをあえて一言で言うならば、表に現れてこない「コンテクストとパターンについて考える科学」を展開し、「世界はいかにあるか」what the world is ではなく、「(世界について)何をいかに知るか」what / how we know を問うたのだと、佐藤さんは解説します。

ベイトソンは、「情報(information)」を「any difference that makes a difference./差異(ちがい)を生む差異(ちがい)」と定義しました。単に差異があるだけでは情報にならず、それを差異と認識する生物主体があって情報が存在する、という見方です。「世界をいかに知るか」という態度につながります。

いくつもの事例を交え、ベイトソンが捉えた「つながり合う世界」の諸相を縦横無尽に案内する佐藤良明さん。

「情報」を最小の単位とし、自然界の生物の形から部族のコミュニケーション・モデルまでを、この生きた世界に「共通するパターン」として読み解いていったのがベイトソンでした。 いくつもの事例を交え、ベイトソンが捉えた「つながり合う世界」の諸相を縦横無尽に案内する佐藤良明さん。

「情報」を最小の単位とし、自然界の生物の形から部族のコミュニケーション・モデルまでを、この生きた世界に「共通するパターン」として読み解いていったのがベイトソンでした。

再帰的な〝堂々めぐり〟を拒否する論理の世界は、因と果の循環連鎖こそが原則であるような外的世界といかなる関係にあるのだろうか? それを解き明かすには、連動するメッセージ素材と抽象的なトートロジー、それに加えて数々の前提と実例とが織りなす壮大なるネットワーク(ないしはマトリクス)を探索し記述していかねばならない。 しかし一九七九年の時点では、この巨大なもつれを記述していく方法は確立されていない。どこから始めたらいいかも分かっていない。

『精神と自然 生きた世界の認識論 』グレゴリー ベイトソン

情報のパターンが私たちの意識とどう関係しているのか、ベイトソンの時代にはそれを外部化し可視化する道具はまだありませんでした。

世界の有り様を「デジタルネイチャー」として表現し続けているメディアアーティストの落合陽一さんもまた、ベイトソンに少なからぬ影響を受けたひとりです。この二日間の合宿では、「人間は猿から進化したものだと思っている人の数は、人間はコンピュータだと思っている人の数とどちらが多いだろうか?」という問いから入り、落合さんが追求する「計算機自然」としての世界像を提示しました。ベイトソンから半世紀近くを経て「この巨大なもつれを記述していく方法」が落合さんの手によって表現されていく様を、その作品や制作プロセスを通して垣間見る刺激に満ちたセッションとなりました。

高速に講義を進める落合陽一さん。「計算機と自然(Naturally Digital)。計算機の自然(Digitally Natural)」と題し、2回に渡ってその思索と活動の軌跡を共有した。 高速に講義を進める落合陽一さん。「計算機と自然(Naturally Digital)。計算機の自然(Digitally Natural)」と題し、2回に渡ってその思索と活動の軌跡を共有した。

〈自然〉と〈デジタル〉の融合。寂びたデジタルが行き着く〈新たな自然〉。それは東洋文明が育んだ感性を端緒としたイノベーションになるはずだ。唯一神を持たず、近代的な〈主体〉や〈個人〉の概念に囚われない古典から接続された東洋的エコシステムは、思考や情報のトランスフォームをさまざまな形で可能にする。

『デジタルネイチャー: 生態系を為す汎神化した計算機による侘と寂』落合陽一

東洋文明に内包された循環する世界像を背景に、あらゆる事象をベクトル変換しながら自然とデジタルの融合を進めようとする落合陽一さんの試みは、この巡り巡る複雑な世界に向き合うひとつの手立てを示すものです。

『精神と自然』(グレゴリー・ベイトソン著/佐藤良明訳)と『デジタルネイチャー』(落合陽一著)

「情報の歴史」を逍遥する

Hyper-Editing Platform[AIDA]では、座衆(参加者)が毎月のセッションを振り返る際に、『情報の歴史21』という書物を手すりに使います。情報生命が誕生して以来の時空間の網目の中で、各回の体験を意味づけ直してほしい、という狙いがあります。

『情報の歴史』は、人類の来し方を既存の通年を超えて捉えようとする「世界同時年表」です。1990年、電電公社がNTTとして民営化される際に「日本の電話100年」の記念事業の一環として制作・出版されました。1996年の増補版を経て、およそ四半世紀ぶりに『情報の歴史21』として新装リニューアルし、新たに2020年までの情報を追加した再増補版として編集工学研究所から刊行しました。 『精神と自然』(グレゴリー・ベイトソン著/佐藤良明訳)と『デジタルネイチャー』(落合陽一著)

「情報の歴史」を逍遥する

Hyper-Editing Platform[AIDA]では、座衆(参加者)が毎月のセッションを振り返る際に、『情報の歴史21』という書物を手すりに使います。情報生命が誕生して以来の時空間の網目の中で、各回の体験を意味づけ直してほしい、という狙いがあります。

『情報の歴史』は、人類の来し方を既存の通年を超えて捉えようとする「世界同時年表」です。1990年、電電公社がNTTとして民営化される際に「日本の電話100年」の記念事業の一環として制作・出版されました。1996年の増補版を経て、およそ四半世紀ぶりに『情報の歴史21』として新装リニューアルし、新たに2020年までの情報を追加した再増補版として編集工学研究所から刊行しました。

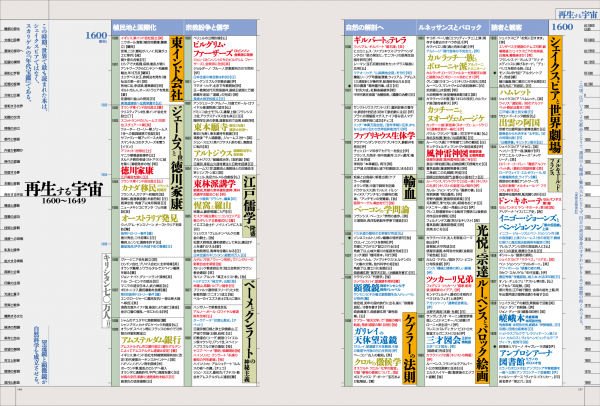

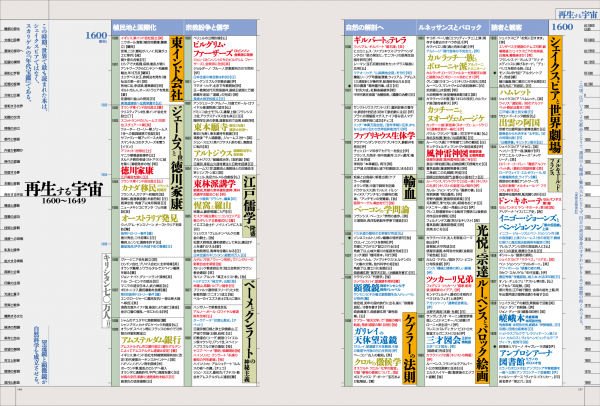

世界同時年表『情報の歴史21』1600~1609年のページ。シェイクスピアが世界劇場を展開する頃、東インド会社が登場し、日本では光悦や宗達が登場する。望遠鏡や顕微鏡が科学の目を一新させたのもこの時期。

紀元前6000年から2020までの見開き年表が約250ページにわたって続くものであるだけに、これを「どう読むのか」は読者に委ねられています。編集工学研究所では、「『情報の歴史21』を読む」と題して、さまざまな「情報の歴史・読者モデル」となる達人に、その活用方法や付き合い方をガイドしていただくイベントを開催してきました。佐藤優さん、山本貴光さん、大澤真幸さん、村井純さんなど、「情報」に向き合うみなさんの「情歴(じょうれき)使い」を披露いただくものです。

そしてこの年末・12月27日(水)、『なめらかな社会とその敵』の鈴木健さんを本楼にお招きして、「『情報の歴史21』を読む 第九弾 鈴木健編」を開催できることになりました。いかに自在に時空間を超えて世界を見るか、鈴木建さんの視線をお借りして「情報の歴史」を逍遥する場となります。

『なめらかな社会とその敵』の最後には、こうあります。 世界同時年表『情報の歴史21』1600~1609年のページ。シェイクスピアが世界劇場を展開する頃、東インド会社が登場し、日本では光悦や宗達が登場する。望遠鏡や顕微鏡が科学の目を一新させたのもこの時期。

紀元前6000年から2020までの見開き年表が約250ページにわたって続くものであるだけに、これを「どう読むのか」は読者に委ねられています。編集工学研究所では、「『情報の歴史21』を読む」と題して、さまざまな「情報の歴史・読者モデル」となる達人に、その活用方法や付き合い方をガイドしていただくイベントを開催してきました。佐藤優さん、山本貴光さん、大澤真幸さん、村井純さんなど、「情報」に向き合うみなさんの「情歴(じょうれき)使い」を披露いただくものです。

そしてこの年末・12月27日(水)、『なめらかな社会とその敵』の鈴木健さんを本楼にお招きして、「『情報の歴史21』を読む 第九弾 鈴木健編」を開催できることになりました。いかに自在に時空間を超えて世界を見るか、鈴木建さんの視線をお借りして「情報の歴史」を逍遥する場となります。

『なめらかな社会とその敵』の最後には、こうあります。

日々の日常の中で、私たち自身が複雑な化学反応のネットワークであり、その中で膜が生まれてきていること、自己とはそういう存在でしかないこと、それらを構成するネットワークの因果の連鎖があることについて気づくことができるようなシステムを考えていきたい。そういう意味で、本書が目指すところは、仏教哲学のひとつの実装形態といっても過言ではないのかもしれない。

『なめらかな社会とその敵』鈴木健

巡り巡る世界の中で、自分もその循環の一部であることを自覚して生きる。おそらくそれは社会システムの側だけに問われる責任ではなく、「情報」を最小単位として世界の循環系を考えていく、ひとりひとりの想像力の拡張に多くが委ねられているものと思います。

安藤昭子(編集工学研究所 代表取締役社長)

ando@eel.co.jp

◆千夜千冊・書籍 ご参考:

|

![HYPER EDITING PLATFORM [AIDA]](/images/common/side_bnr_logo.svg)