Season 4 第2講

人工意識 × おさなごころ

2023.11.11

「意識と情報のAIDA」第2講では、2人のゲスト講師を迎えた。人工意識を研究する神経科学者の金井良太さん。そして幼児の研究から意識を探る発達心理学者の森口佑介さん。

AIと子ども、というまったく異なるアプローチで人の心や意識、脳を解き明かそうとする2人が、Hyper-Editing Platform [AIDA]で邂逅した。

座長・松岡正剛をして「人口意識とおさなごころ。こんな組み合わせは、どこにもない」と言わしめた、第2講の様子をダイジェストでお届けしたい。

人工意識は、生まれるのか?

金井良太(かない・りょうた)

1977年東京都生まれ。株式会社アラヤ代表取締役。京都大学理学部を卒業後、オランダ・ユトレヒト大学で視覚研究によりPhD取得(Cum Laude)。カリフォルニア工科大学やイギリス・UCLで意識的知覚や主観性の研究に従事。イギリス・サセックス大学准教授を務めた後、2015年より人工知能と神経科学の融合を目指し、株式会社アラヤでの活動に専念。人工意識の構築とAIの幅広い産業応用に挑戦中。著書に『AIに意識は生まれるか』(イースト・プレス)、『個性の分かる脳科学』、『脳に刻まれたモラルの起源』(共に岩波科学ライブラリー)、訳書に『意識の探求』(C・コッホ著)など。

赤リンゴを見た時に、なぜ「赤く見えた」という感覚になるのか? リンゴや網膜といった物理的世界は研究の対象になりやすいが、リンゴを見た時に受け取る「赤の赤さ」は、明示化し難い「感じ」にすぎない。ゆえに科学の遡上にのぼりにくい。

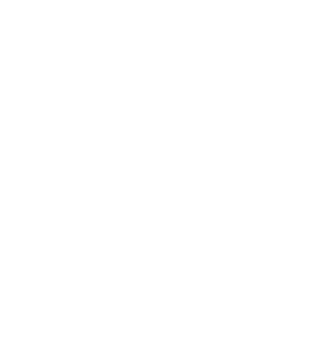

この主観的な「感じ」は、脳科学の世界で「クオリア」と呼ばれる。いったいクオリアとは何か。どのような意識のメカニズムがクオリアを生み出すのか。その正体を探ることは、物質である脳からいかにして主観的な感覚が生まれるのかという「意識のハードプロブレム」とされてきたが、ここの解明に金井さんは挑んでいる。

主観的な感覚である以上、客観的な知識を集積しても、その正体は明らかにならない。けれど科学の歴史を見れば、人類は目に見えないものを相手に世界の諸相を明らかにしてきた。

金井さんは地球の内部構造を例に挙げる。現在では、地球の内部は核、マントル、地殻の3層構造であることが判明しているが、これは直接観測した結果ではない。「こうであってしかるべき」という公理から仮定し、その実態を証明していったものだ。アインシュタインの相対性理論も、始めに公理があり、それを元に様々な予測と観測がなされ、現代物理学の基礎的な理論体系として周知されるにいたっている。

「クオリアも同様です。客観的に観測できませんが、公理・仮説を先に設定すればブレイクスルーが起こりうると考えています」。

まず仮説としての公理を置き、それに即して人工意識を作る。AIで機能的な意識が実現されれば、そこにはクオリア――現象的な意識が宿る。つまり「意識は作れる」はずだ。

カナダのホーガン姉妹は脳が癒着したシャム双生児。2人は、視床で脳がつながっており、クオリアを共有しているという。近い将来この姉妹にならい、脳とAIを直接つなぎ、AIの人工意識にアクセスできるはずだ。

「人工意識を作り、身体的能力と知覚能力の拡張による身体の制約からの解放を目指す。このプロジェクトは、ムーンショット型の研究です。月面着陸を目指すアポロ計画は当時無謀と言われましたが、掲げたことで実現に向かいました」。

金井さんが紹介するSF映画のような研究の眺望に、座衆たちは沸きたった。

4歳児の半数は「空想の友達」を持つ

森口佑介(もりぐち・ゆうすけ)

1979年、福岡県生まれ。京都大学大学院文学研究科准教授。京都大学文学部卒業、京都大学大学院文学研究科修了。博士(文学)。専門は、発達心理学、発達認知神経科学。「おさなごころ」に科学的にアプローチする。著書に『10代の脳とうまくつきあう 非認知能力の大事な役割』(ちくまプリマー新書)、『子どもから大人が生まれるとき 発達科学が解き明かす子どもの心の世界』(日本評論社)、『自分をコントロールする力 非認知スキルの心理学』(講談社現代新書)、『おさなごころを科学する 進化する乳幼児観』(新曜社)など。

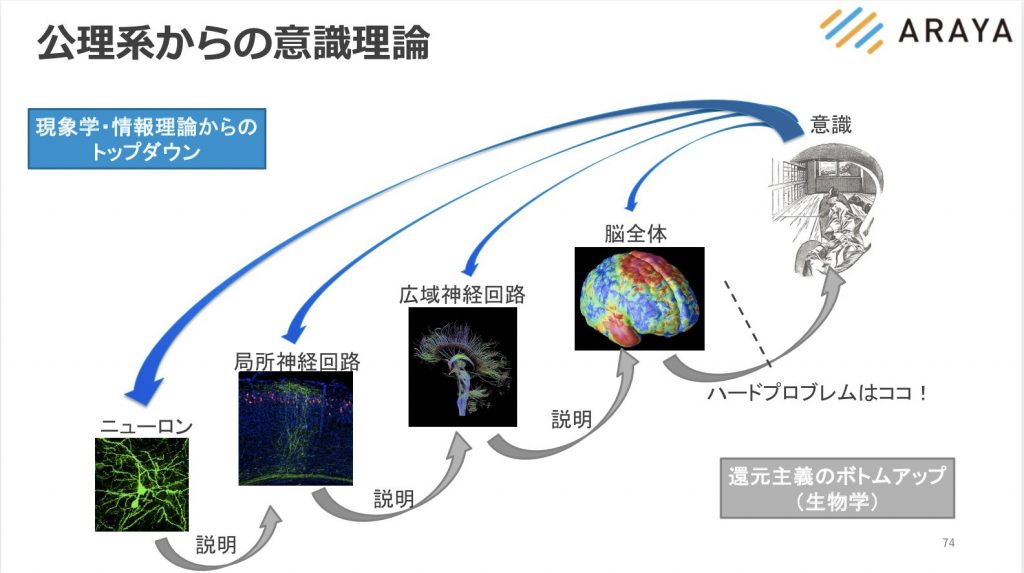

幼児や子どもの「主観的世界」を解明しようとしてきたのが、森口佑介さんだ。いわく「子どもの主観的世界は、大人と質的に異なる」。大人は、言語的思考によって世界を把握しようとするが、視覚的思考の乳幼児の世界の把握の仕方は、それと異なる。ではどんなふうに乳幼児は世界を捉えているのか。ここに意識の秘密がある。

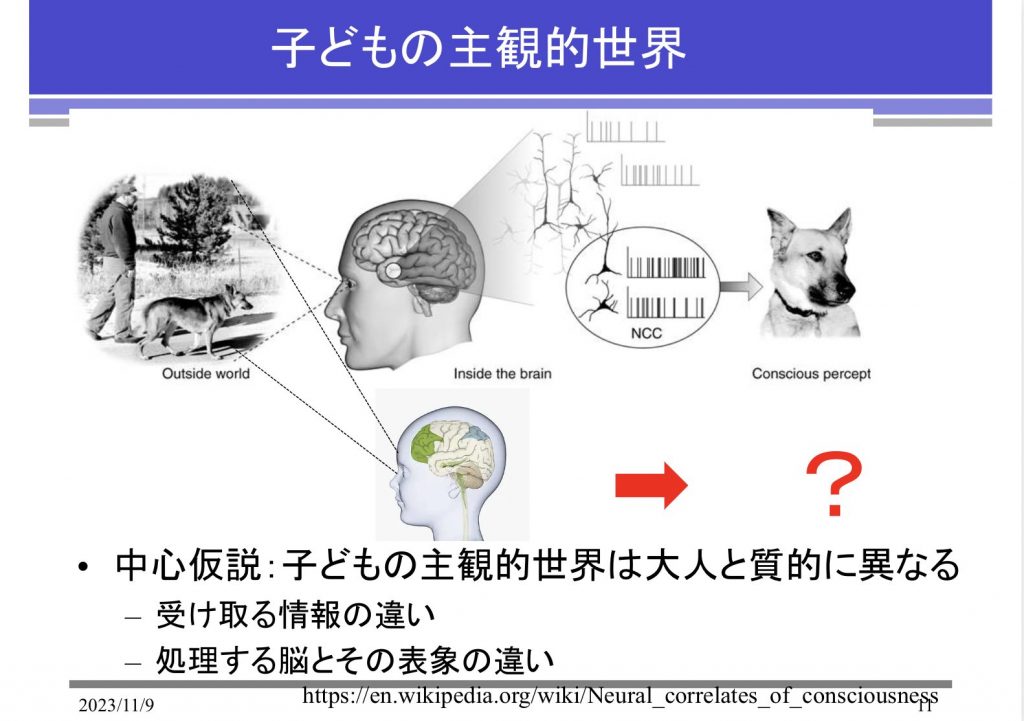

「子どもの主観的世界は、想像が現実に侵入している」。例に出したのは、「空想の友達」だ。

日本人の幼児の半数程度が、空想の友達を持っているそうだ。それは「見えない他者」であったり、「ぬいぐるみ」であったりする。子どもにはその存在が、いたってリアルなのだ。稀に、大人にも「空想の友達」が存在し続ける人がいるという。森口さんの「あなたにはいますか?」の問いに、数人が挙手したことを付け加えておこう。

4歳がピークだという「空想の友達」という現象は、子どもの主観的な意識体験(=クオリア)が、大人になるにつれ変化することを示している。

金井さんは公理とAI、森口さんは実験データと乳幼児という切り口で、共に「クオリア」を探究のキーワードにおき、いまだ解明されていない「意識」を問い続ける。

“未熟”がこれからの鍵となる

ゲスト講義を受け、ボードメンバー、座衆から次々と声が挙がった。

田中優子さんは、「子どもと大人の違い」を念頭に自身の「幼稚園でのタンバリン体験」を持ち出した。目隠しした子どもに対し、親が楽器でゴールまで誘導するという運動会の競技での話だ。

優子少女は、タンバリンの音があらゆる方向から聞こえてしまい、混乱しゴールできなかったという。「言語を獲得する前の日本の子どもは、多くの情報をまっさらな状態で受け取ります。ですが成長の過程で、こうした力を捨ててしまう。私たちは大人になる過程で“ある目的”に向かうことを覚え、多方向へ向かっていた子どもの内的な多様性を”刈り込んで”しまったのではないか」。

この問いかけに呼応するように、座衆からも「学校教育」や「子どもへの接し方」について、自身の経験や多様な見方が持ち出された。

それを受けて、松岡座長が問うたのは「未熟とは何か」。

「未熟の中に、とてつもない可能性があるのではないか。これをどう生かすか」。「未熟」は一般的にはマイナスの概念だ。だがタンバリンが全方向から聞こえてしまった例からもわかる通り、未熟さは多方向へ向かう可能性を持った状態ともいえる。わかる=成熟は平準化に向かいやすいが、わからない=未熟には、創発の芽が眠っている。

AIにとっても「わからない」は学習のチャンスになると金井さんは言う。「予想を立てさせて、それが正しかったのかをフィードバックする仕組みにすると、学習がすすむ」。わからないことに対して情報を取りに行く、というアプローチだ。AIに「好奇心」を付与する研究として、すでに試され始めているというが、金井さんいわく「AIに好奇心を渡してはいけない」。人間が持つ好奇心には、AIに明け渡すにはあまりに危険とされるほどの、事態の突破力があるのだ。

最後に松岡座長がこう付け加えた。

「未熟ゆえに持ちうる世界モデルがある。ここにわれわれは向かっていけるかどうか」。そして、未熟に向かうための方法を3つ示した。

1)略図的

精緻がいいとは限らない。アーキタイプは何か、スレレオタイプは何か、プロトタイプは何か、と略図的に物事を捉える必要がある。2)多義的

世界は解釈可能性に満ちている。ノイズも含めて受け止める。

3)粗より

大雑把に掴む。粗く選ぶ(スパースコーディング)、という感覚は、現在のAIは持ち得ない。

松岡座長は、「大人も空想の友達を持つべきだ」と言う。「僕にとっての空想の友達は、本。しかも複数冊と同時に出会ってきました」。

AIと子どもを入り口にした「意識と情報のAIDA」第2講は、これまで私たちが刈り取ってきた「未熟」の価値の再発見へ向かった。

次回、第3講は2日間の横浜合宿だ。ゲストは、グレゴリー・ベイトソンの翻訳者としても知られるアメリカ文学者の佐藤良明さんと、メディアアーティストの落合陽一さん。[意識と情報のAIDA]を探るのに欠かせないベイトソンの世界に踏み入る。

次回までの課題図書は『精神と自然』(グレゴリー・ベイトソン著/佐藤良明訳)と、『デジタルネイチャー』(落合陽一著)

取材・執筆:角山祥道

構成・編集:仁禮洋子・橋本英人

撮影:川本聖哉