Season 3 第5講

「かりそめのことば」を旅する

2023.2.11

3シーズン目を迎えたHyper-Editing Platform [AIDA]。

今期は「日本語としるしのAIDA」を めぐってきた。

第5講ゲスト講師は、日本文学作家のリービ英雄氏だ。

[AIDA]プロデューサーの安藤昭子(編集工学研究所代表取締役社長)は、講座冒頭で「今シーズンは、リービ英雄さんとどうしてもご一緒したいと思った」と切り出した。母国語でない日本語で小説を書き続けるリービ氏の作品は、「越境文学」とも評される。日本語の内と外を行き来する越境者の視点が、このテーマには必要だと感じたのだ。

「日本語としるしのAIDA――ごく身近なようでいて、実は非常に難しいテーマを扱っている」と安藤は言う。「日本語」も「しるし」も、私たちの内と外を出入りし、常にゆらいでいる。心理学者ヴィゴツキーが「思考は言葉によって表現されるだけではなく、言葉を通して存在するようになる」と言ったように(千夜千冊1816夜)、言葉は思考の母体でもある。そこを思考すること自体に難しさがあり、一方でいまの時代だからこその重要性がある。

日本語の内へ、日本語の外へ――。この日、第5講に集った面々は、リービ氏と共に日本語の境を旅した。

「リービさんは、母語でない日本語を介して、〝個としての記憶〟という超ローカルな場所から、〝類としての日本語〟という超普遍へと越境し続けています。リービ英雄さんの中に流れる日本語としるしのAIDAを感じたい」と安藤。

ゲスト:リービ英雄(日本文学作家)

アメリカ人初の日本文学作家。幼少期は外交官の父の赴任に伴い、台湾、香港、アメリカと移住を繰り返す。17歳の時に初来日し日本語に魅了される。大学でも日本文学を専攻。1982年『万葉集』の英訳で全米図書賞を受賞。以後、『星条旗の聞こえない部屋』(野間文芸新人賞)、『模範郷』(読売文学賞)、『天路』(野間文芸賞)など日本語で小説を執筆。東京在住。ヒデオという名は父親の日系の友人からとった本名。

「今日は、物書きとしての自分の日本語体験からお話したい」と、画面越しに座衆に語りかけるリービ氏。

事前課題に指定されたリービ氏の『我的日本語』(筑摩選書)と『英語で読む万葉集』(岩波新書)。右は、松岡座長の千夜千冊エディション『ことば漬』(角川ソフィア文庫)。

仮・ニセモノ・かりそめ

小説『仮の水』(講談社)では、日本に住んでいるアメリカ人の主人公「かれ」が、「本当の中国」を探して中国の田舎を旅をする。そこでペットボトルのミネラルウォーターを飲み強烈な腹痛を起こす。これはリービ氏の実体験だそうだ。

「ほんとうに大変な目に遭いました(笑)。中国の友人にこのことを話したら、〝ジャアシゥェイに当たったんだね〟と言われました。ジャアシゥェイ。この音を聞いて〝仮水〟という漢字が浮かびました」とリービ氏。

「ジャア」は「仮」、「シゥェイ」は「水」。中国語では「仮」は「ニセモノ」という意味らしい。ここからリービ氏は、「仮」について思いを巡らせる。

日本語の「仮」は、真名(漢字)に対しての「仮名」とも言うように、「かりそめ(impermanent)」という意味になる。なぜ自分は中国語ではなく日本語で文章を書きたいと思ってきたのか。「仮の表現が、本物の表現になっていく。それがぼくにとっての日本語なのです」とリービ氏はいう。

ボードメンバーの田中優子氏は、リービ氏のこの「仮」の話に触れながら、「『仮の水』は私小説なのに、なぜ人称を〝かれ〟にしたのか」とリービ氏に問いを投げかけた。

「〝私〟や外国人の名の主人公にすると、自分を表現できなかった。例えば日本人名の三郎でもダメでした」(リービ氏)。

元法政大学総長の田中優子氏と、3年前まで法政大学教授だったリービ氏は旧知の間柄。画面越しに話が弾む。

「リービさんは、英語、中国語、日本語……と複数の言語を行き来しながら書いている。そうした主体の〝ゆらぎ〟を描くための人称が〝かれ〟なのですね」(田中氏)。

「そう、〝ゆらぎ〟です。私は日本語という〝仮〟の言葉で思考し、書いています。仮=ニセモノという意味ではなく、書くとすぐ消えてしまう、仮=かりそめとしての日本語です」(リービ氏)。

万葉の時代に生きていた山上憶良や柿本人麻呂は、この言語の二重性の中に生きていた。万葉歌人たちは、「かりそめの言葉」を歌によってとどめようとしたのだ。

万葉集に見る「の」の字のちから

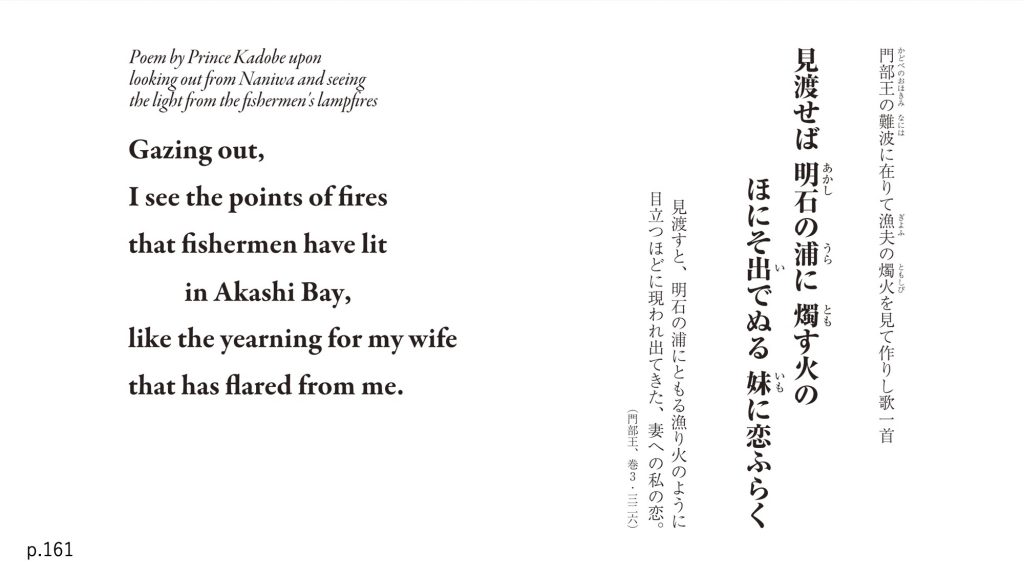

見渡せば 明石の浦に 燭す火の

ほにそ出でぬる 妹(いも)に恋ふらく

リービ氏は、日本独自の表現方法として「相聞歌」を挙げた。詠み手の門部王(かどべのおほきみ)は、明石で漁船の燭す光を見ている。この地に恋する相手はいない。「恋はLoveではありません。不在の相手に想いをはせているのです」。

『万葉集』を代表する相聞歌(『英語で読む万葉集』岩波新書より)

この歌は、前半の「見渡せば」から「燭す火」までの情景と、後半の「ほにそ」から「恋ふらく」の感情を「の」によって繋いでいる。「私はこの〝の〟をlike(~のような)と訳してはいますが、〝の〟に含まれる意味は比喩だけでないんです」。

万葉歌人たちは、情景と感情の「あいだ」に繰り返しこの「の」を置き、情景と感情とを結びつけ、重ね合わせた。

「情景のような感情」とだけ解釈すると、そこには主語的な世界しか存在しない。しかし情景の中にある感情、情景と混じり合った感情……と、「の」の多様性・多重性を見ていくと、そこに万葉の世界、つまり日本語の始原の世界が広がっていく。

「燭す火」と「恋」は一体化していたのだ。リービ氏はここに日本語の本質を見る。主客がはっきり分かれた西洋的世界観から、主客が溶け合う万葉的世界観へ。松岡座長も、リービ氏の発見に喝采を送った。

「こうした万葉の言葉の発想で、西洋もアートも、ポップカルチャーも見るべきなんです」と松岡座長は言う。「万葉集は新しい」と言うリービ氏の言葉が、ここに来て鮮やかに見えてくる。

「リービさんが発見した日本語的世界像は、にじみやぼかしといったヴィジュアル表現から日本の踊りのような身体表現にまで及ぶものです」(松岡座長)。

バイナリーに対抗する方法としての日本語

文字を持たない日本に、書き言葉である真名=漢字がやってくる。そのまま漢字を使い、漢字で思考することもできたはずだが、当時の日本人、万葉歌人たちはそれを選ばなかった。リービ氏は、日本語が初めて書き言葉になった時代の、まだ不自由さを持った「言葉」で表現されているのが『万葉集』だという。

山上憶良が、百済の言葉ではなく、大和の言葉で考え和歌を詠んだように、リービ英雄もまた、英語ではなく日本語で考え小説を書く。

”真”としての中国語の音や意味を身体的に捉えなおし、母語ではない日本語で表現の奥に進む。多重性を持つ「かりそめの言葉」で書き思考する。

リービ氏のこうした方法にヒントを見いだしたのは、ボードメンバーのひとり、武邑光裕氏だ。

武邑氏は、「バイナリーコードが世界を侵食しつつある」とデジタル社会の言語環境への危機感を語った。バイナリーコードとは、「0か1か」の二者択一の世界だ。このデジタル言語と、アルファベットなどの表音文字、漢字などの表意文字との間には、世界像やコミュニケーションスにおける深い溝がある。言葉をめぐる「三体問題」だ。

「バイナリーに代わる新しい方法として、オーディオ・ビジュアル・リテラシーである日本語の〝あいだ〟や〝ゆらぎ〟を持ち込めるのではないか」(武邑氏)。

メディア美学者の武邑光裕氏は、「chatGPT」など生成系AIの近況に触れ、バイナリーコードの侵食速度の驚異を指摘した。

松岡座長は千夜千冊0408夜でリービ氏の『日本語を書く部屋』をとりあげ、こう述べている。

「日本語を越境させること、そのためにアメリカ語から日本語に、漢字から仮名に入ってみること、その役目を引きうけたリービ英雄に、ぼくは言いようのない感謝のようなものを感じている」。

[AIDA]シーズン3は、いよいよ次回で最終回。ボードメンバーが全員集合し、これまでの5講を振り返る。半年におよぶ思考の旅で、見えてきたものがかたちとなる。