編集工学で「社史」を「ツール」に編み直す。書籍『丸善の150年と12の方法』を制作

日本で最も歴史ある株式会社の一つ、丸善が創業150周年を迎えました。その節目を飾る一冊を、保存するための「社史」ではなく、「未来をひらく知」として使えるコンパクトな本に仕立てました。キーワードは、「ミーム(文化的遺伝子)」と「メソッド(方法)」。編集工学を効かせた書籍制作は、一般的な社史編纂と何が違うのか。編集工学の手法とともにご紹介します。

プロジェクトの背景

明治2年に創業し、日本の知を鐙(とも)し続けてきた丸善。近代日本の幕開けとともに日本初の株式会社として誕生し、様々な事業を展開してきました。その150年の歩みをどのような形で残せば、未来につながる一冊となるのか。検討が始まりました。

全国の従業員が手軽に読めて、丸善のことをあらためて知ってほしい──。「記念」のためではなく、「未来の知」として使える本にしたい──。こうした依頼を受けて、丸善雄松堂のグループ会社である編集工学研究所が、書籍制作を受託しました。

150年の社史から「丸善らしさ」を知り、将来を担う若手社員でも使える一冊とするために、編集工学の「Roots Editing」「Concept Editing」「Creation」の3つの手法を駆使しながら、大胆な編集を行いました。

実施内容

編集工学の手法を駆使し、情報編集からメディア制作まで

プロジェクトは、大きく3つのフェーズで進行しました。まず、(1)「Roots Editing」により、150年の歴史に眠る「ミーム」と「メソッド」を取り出し、(2)「Concept Editing」により、「社史」を「使えるツール」へと転換する企画を立案。これを具現化するために、(3)「Creation」のメディア制作手法により、書籍『丸善の150年と12の方法』として完成させました。

1. Roots Editing|「らしさ」の調査分析・言語化・構造化

丸善がこれまでに制作してきた社史(70年史・100年史・120年史)から、情報を整理・分類し、事業の歩みの中から「丸善らしさ」を徹底的に抽出。役員10名以上へのヒアリングも実施し、生の声を通して「らしさ」の源泉を掘り下げました。

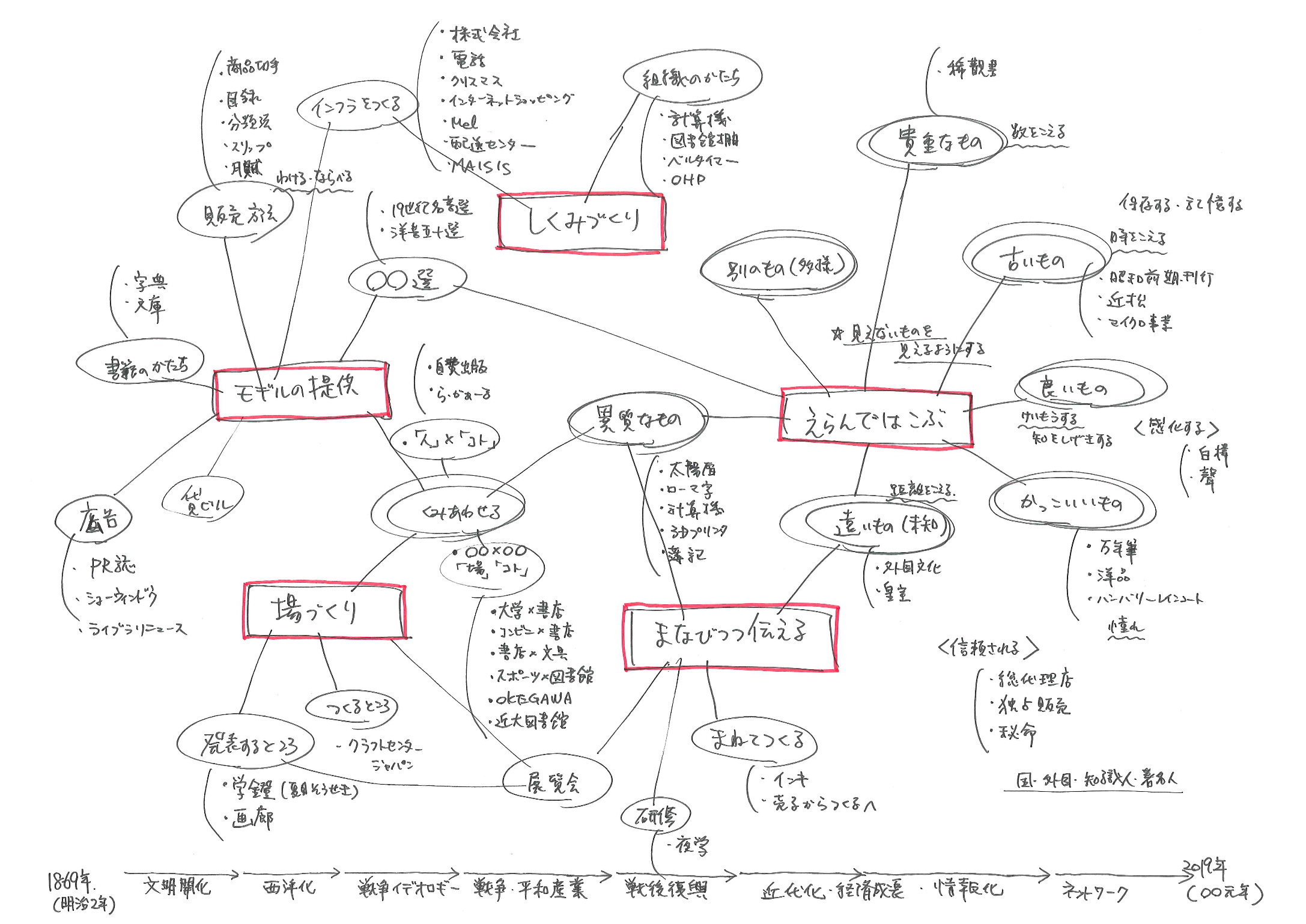

これらをもとに分析を進め、丸善の「文化的遺伝子(ミーム)」と「方法(メソッド)」を言語化し、それぞれの関連性を見極め、構造化していきました。

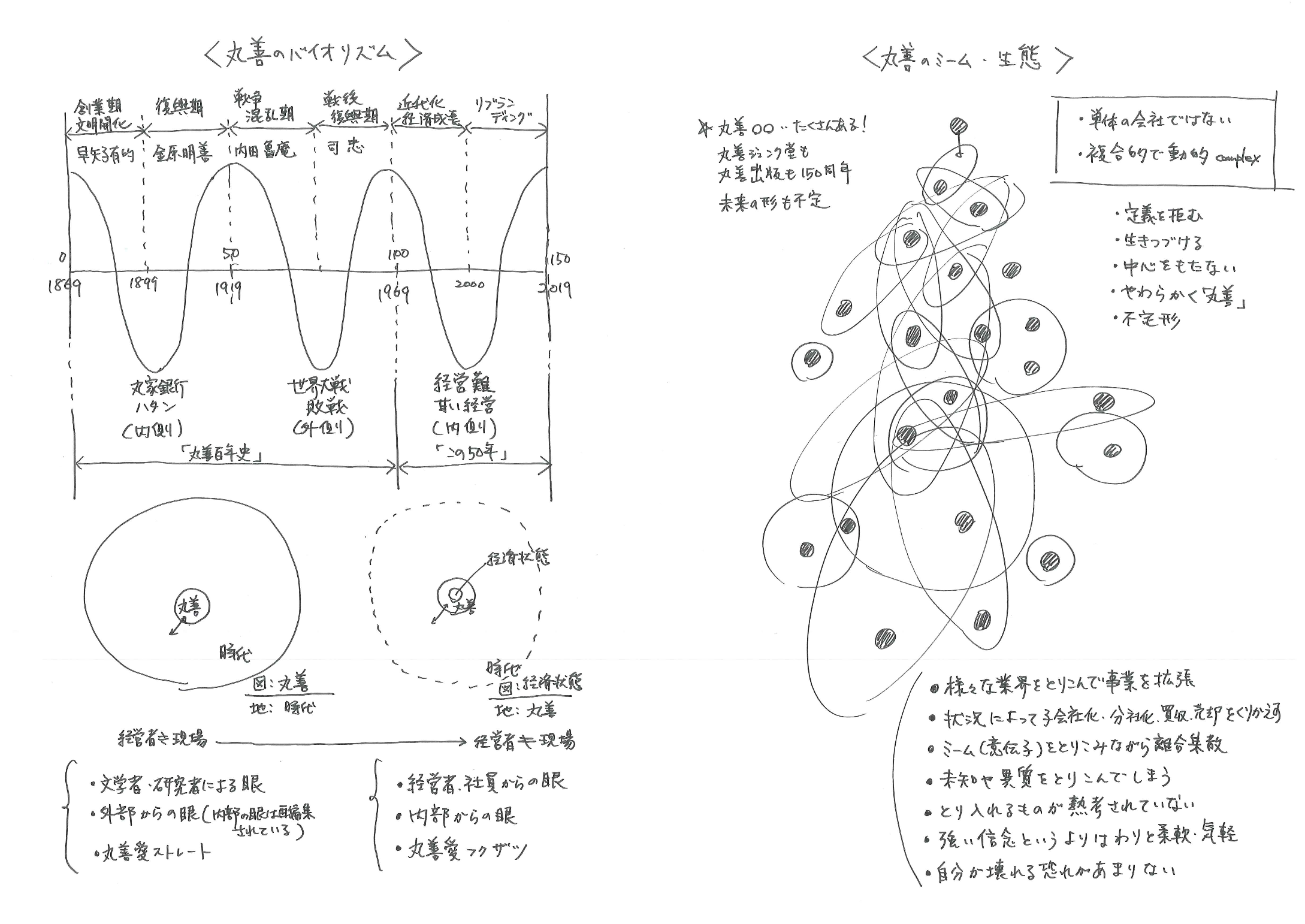

「らしさ」を抽出するために、情報を構造化した編集メモの一部。

情報を分析し、言語化・構造化を徹底的に繰り返すのが編集工学の基本。

2. Concept Editing|仮説構築・編集方針の策定

◎仮説構築

「Roots Editing」で言語化・構造化まで進めた情報を、未来の道具として機能する一冊にするには? 年表の時間軸にかわる独自の編集軸を模索し、社史でもビジネス書でもない、「方法の本」に仕立てるという仮説を構築しました。

◎編集方針の策定

目次とコンテンツサンプルを作成しながら仮説を検証し、様々なエピソードを「方法」ごとに再編集する方針を策定。ページネーションは、1エピソードが見開きで完結する設計にし、手軽に読める機能性とコンパクトさを重視しました。

3. Creation|章立て・原稿制作・デザイン

◎章立て

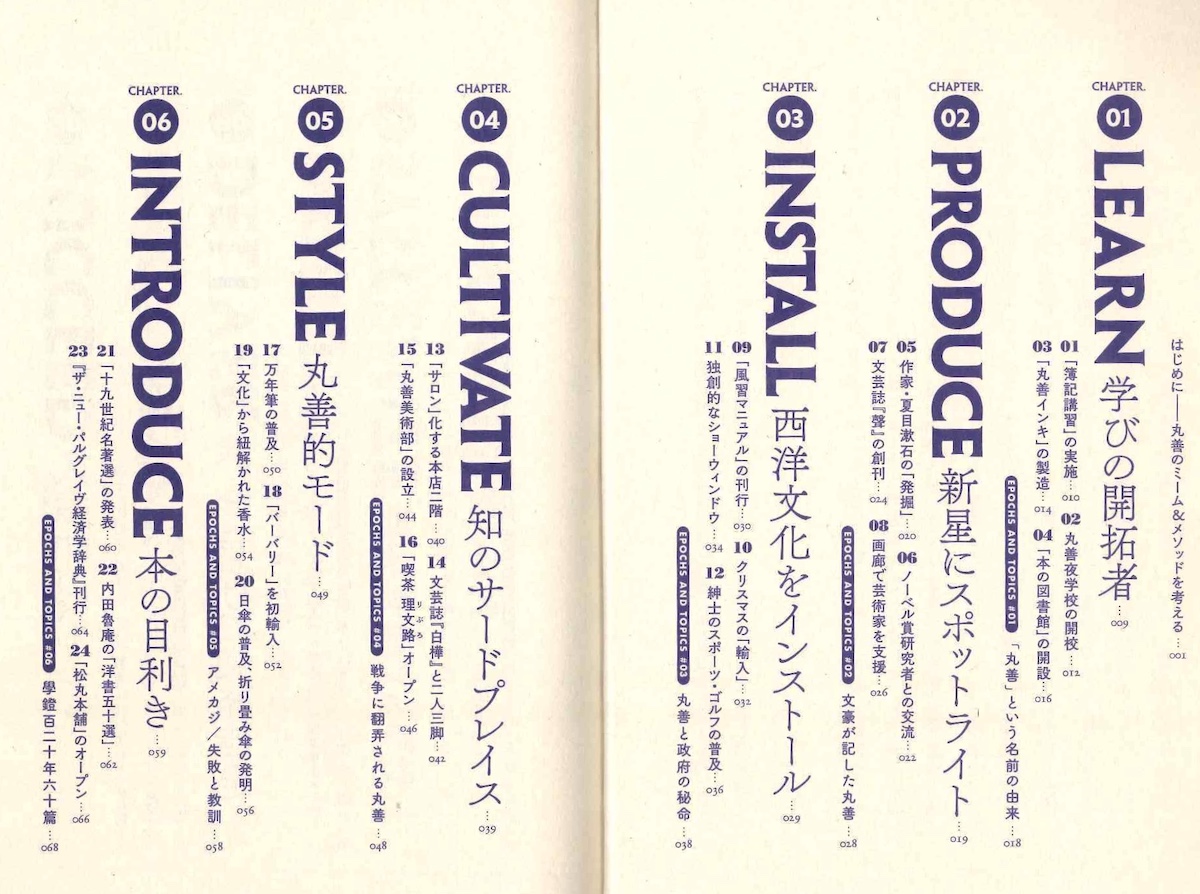

柱となる「方法」を章タイトルに据え、全12章構成としました。各章には4本ずつエピソードを配置し、合計48のショートストーリーを通じて「ミーム(文化的遺伝子)」と「メソッド(方法)」をテンポよく学べる目次立てとしました。

◎原稿制作

章タイトルの和文は、あえて動詞や名詞を混在させ、語り口に幅を持たせることで、画一的な「記録媒体」からの脱却を図りました。たとえば、「CHAPTER01. 学びの開拓者」「CHAPTER03. 西洋文化をインストール」といった具合で、こうした小さな工夫が読者の頭を間接的にやわらかくします。

各エピソードは、2〜3分の隙間時間で読める長さ、軽さ、リズムを重視。歴史を歴史として読ませるのではなく、今に生きる「方法」が要所要所で伝わるように、文章を設計しました。

◎デザイン

カバーデザインは、シンプルでクラシカルなデザインを採用。本文デザインは、ベースカラーを抑え、基本レイアウトを固定することで、テンポよく読める誌面としました。他方、タッチの異なる8名のイラストレーターを起用しコンテンツを躍動させることで、多事業展開してきた「丸善らしさ」を表現しました。

アウトプットと成果

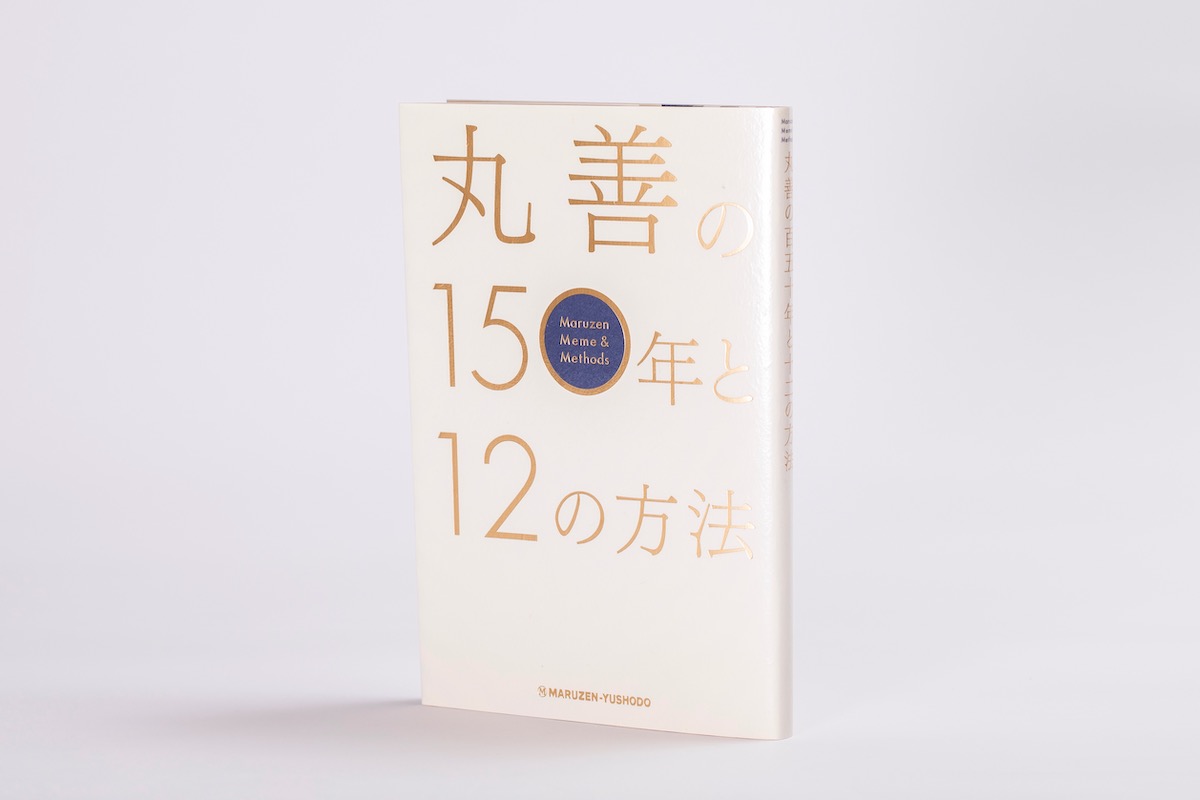

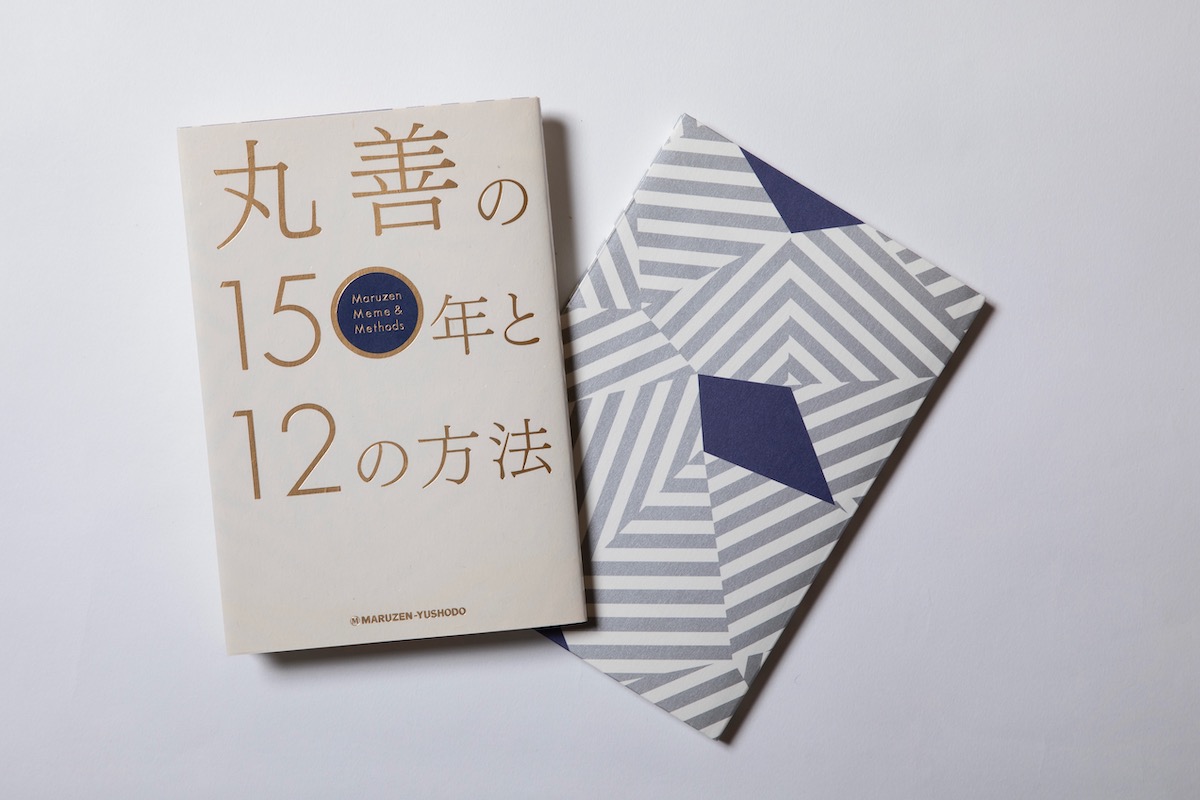

白地に金字。150年の重みを軽やかに手渡す装丁

シンプルなタイポグラフィに、金の箔押しで書名をデザイン。欧文の副題をコーポレートカラーでアイコン化し、クラシックでありながら、モダンさも感じさせる装丁としました。手に持った印象は軽やかで、150年の社史を「メソッド集」として手元に置いておけるコンパクトな造本に仕上げました。

内側のお洒落。かつての包装紙をモチーフに

書籍の本体表紙は、カバーを外したときに初めて現れます。着物の襦袢のような隠れたところに、かつての包装紙をモチーフとして採用しました。これは、1960〜70年代に丸善がクリスマス用にデザイン制作したもので、見えない部分のお洒落は丸善のダンディズムにも通じます。

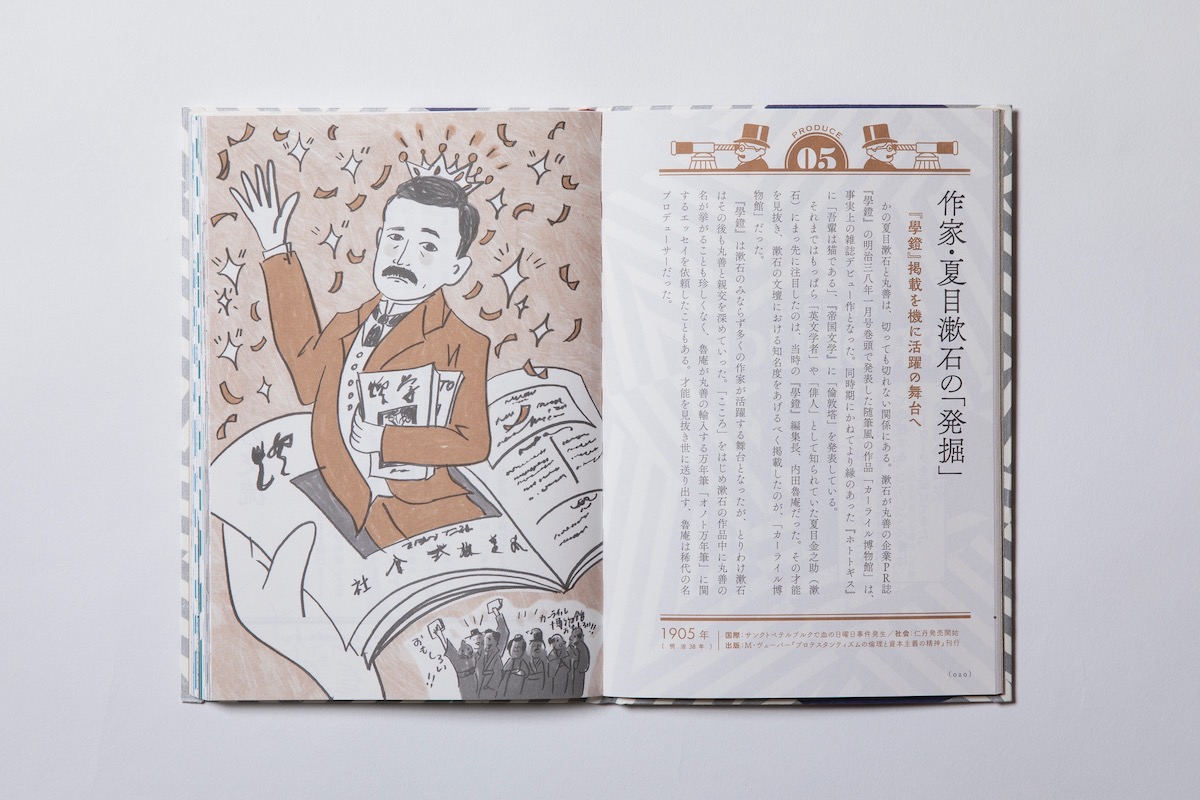

丸善を舞台に活躍した文人たちも登場

夏目漱石、福沢諭吉、内田魯庵……丸善は名だたる知識人たちが活躍する「舞台」でもありました。遊び心のあるイラストで歴史上の出来事を、今につながる「知の話題」として演出。エピソードに親しみながら、そこに隠されたミームとメソッドが身近なものとして伝わります。

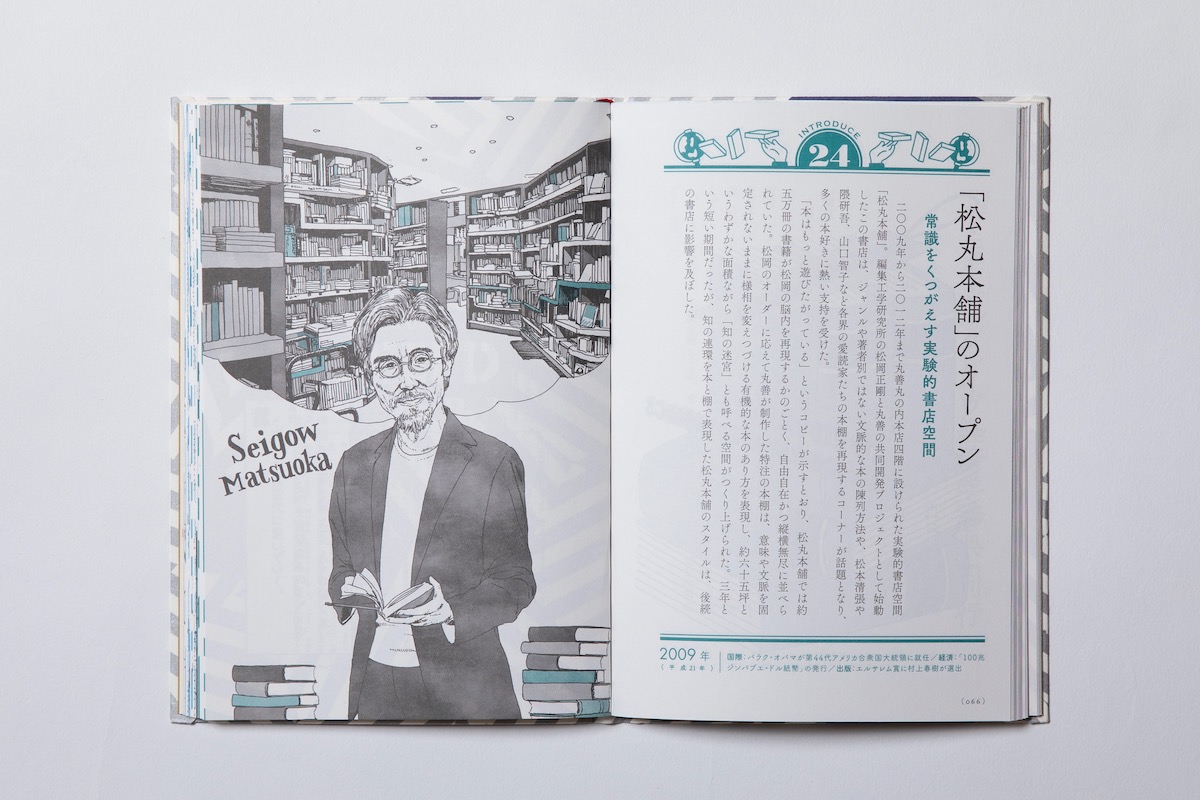

本のプロの真骨頂。実験的書店「松丸本舗」

丸善と編集工学研究所がタッグを組んだ伝説の書店「松丸本舗」。背景の本棚と松岡正剛のイラストが目を引くエピソードは、「CHAPTER06. INTRODUCTION:本の目利き」に収録されています。こうした書店事業以外にも、「丸善インキ」の製造秘話や、ゴルフの普及に丸善が一役買ったエピソードが登場します。

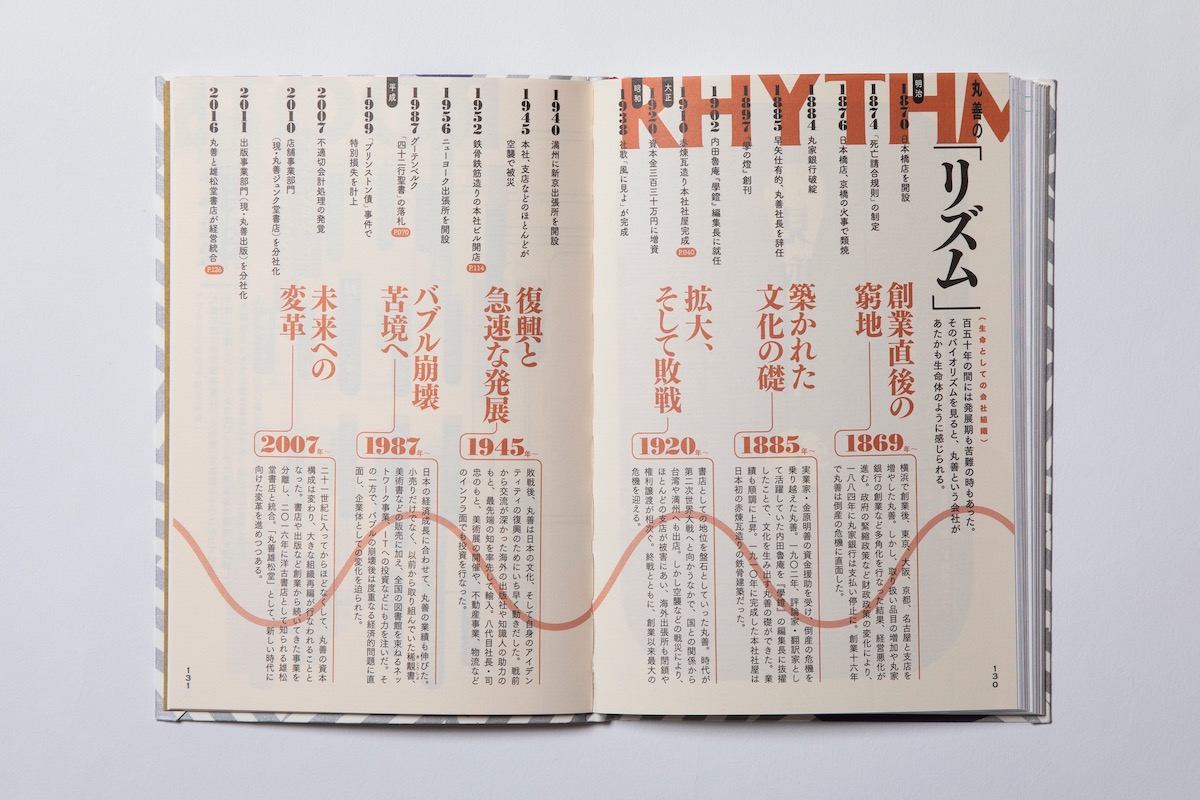

RHYTHM、ROOTS、PLACE。社史を別視点で捉える見取り図

サブコンテンツとして「丸善の見取り図」を収録しました。「リズム」「承継」「場所」の3つの切り口で、丸善の「本来」と「未来」を往還できる構成としました。メインコンテンツの「12の方法」とは異なる視点で、150年の歩みを通覧できる資料編です。

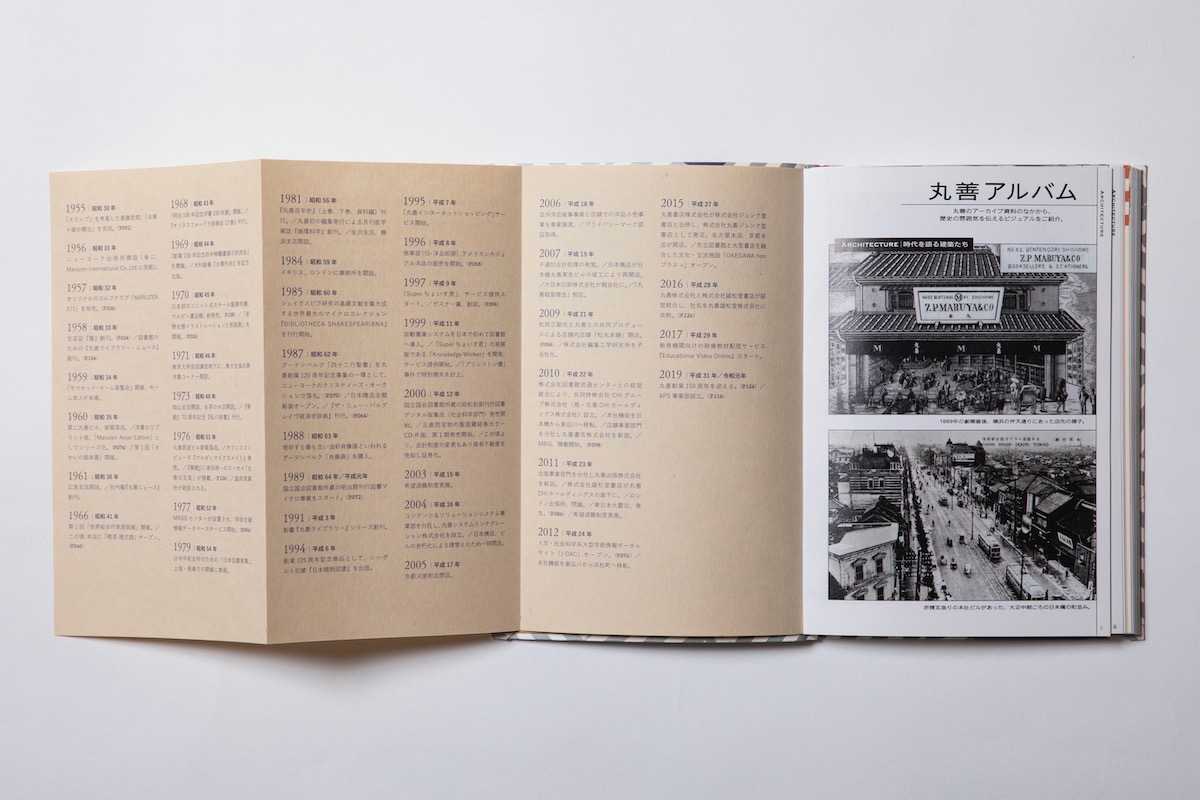

モノクロ写真が語る、知らなかった自分の会社

巻末には、編年式のシンプルな年表とミニアルバムを収録しました。新入社員にとっては新鮮な、ベテラン社員やOBにとっては懐かしいアーカイブです。コンパクトで手軽な本でありながら、揺るぎない150年の系譜をもって、一冊を締めくくりました。

社史を超えた「編集モデル」。活用と反響

知を鐙(とも)す丸善のこれからを「ひらく」テキストとして、新人研修などで活用されています。研修を受講した社員からは、「歴史が過去の出来事ではなく、今の事業につながっていると感じた」「仕事をするうえでのヒントになりそう」「軽くて読みやすい」といった声が届けられ、「社史」を「ツール」に転換した編集モデルの好事例となっています。

【書誌情報】

書名:『丸善の150年と12の方法 ~Maruzen Meme & Methods~』

発行日:2019年5月24日

発行者:丸善雄松堂株式会社

判型:B6判

頁数:158頁

製本:並製

※当書籍は販売しておりません

スタッフ

▼編集工学研究所:

チーフエディター:仁禮洋子

企画構成・編集:野村育弘、安藤昭子

リサーチャー:後田彩乃

関連リンク

丸善の150年と12の方法~ Maruzen Meme & Methods ~

(丸善雄松堂 公式サイト)

お問い合わせ

「Roots Editing」「Concept Editing」「Creation」に関するお問い合わせや、社史・メディア制作のご相談は、以下のフォームからお願いいたします。

![HYPER EDITING PLATFORM [AIDA]](/images/common/side_bnr_logo.svg)